Ein veränderbarer Teufelskreis?

Prof. Dr. Regina Kostrzewa

In allen Nationen, Kulturen, Religionen sowie in allen sozialen Schichten und Hierarchieebenen finden sich Suchtkrankheiten. Störungen des Substanzmissbrauchs stellen mit einer Prävalenz von 16,6 Prozent der erwachsenen Gesamtbevölkerung (Jacobi et al. 2014) die größte Gruppe psychischer Störungen dar. Trotz der hohen Anzahl werden Suchtkranke häufig ausgegrenzt, diskriminiert und stigmatisiert. Der Stigmatisierungsprozess ist ein komplexes Phänomen von Wechselwirkungen zwischen den Betroffenen und der Gesellschaft. Dabei nehmen meist historisch entstandene und nicht hinterfragte Vorstellungen von Normalität und Normabweichung eine entscheidende Rolle ein.

Auf die Wahrnehmung und Benennung einer Normabweichung erfolgt die Zuschreibung negativer Stereotype, die zu einer Abgrenzung gegenüber den Trägern des Stigmas führt und eine Diskriminierung bewirkt. Bei vielen Betroffenen löst die Diagnose Sucht durch das Bewusstsein der gesellschaftlichen ‚Ächtung‘ einen Selbstverurteilungsprozess aus. Interviews mit Suchtkranken machen deutlich, dass deren negative Gedanken über sich selbst wie z. B. „Ich tauge nichts“, „Ich kriege nichts auf die Reihe“, „Ich bin ja selbst schuld“ mit diskriminierenden Äußerungen von anderen Personen übereinstimmen. Diese negative Identitätsbildung führt zum Selbstwertverlust und wird als Teil der „zweiten Krankheit“ gesehen. Als „zweite Krankheit“ bezeichnet Finzen (2001) die sozialen Auswirkungen der Stigmatisierung, die als ebenso gravierend eingeordnet werden wie die Grunderkrankung an sich.

Der Teufelskreis der Stigmatisierung

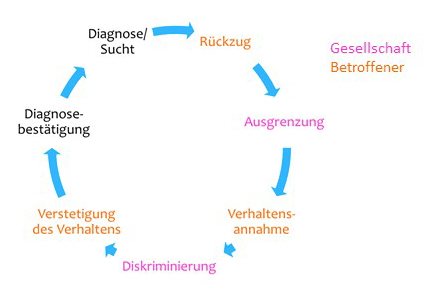

Der Teufelskreis der Stigmatisierung beginnt für viele Betroffene mit der Diagnose Sucht, die verheimlicht wird und zu sozialem Rückzug führt. Diese Normabweichung (Sucht und Rückzug wegen Sucht) bewirkt in der Gesellschaft eine Aktivierung negativer Stereotype – insbesondere von Schuldvorwürfen –, die der Betroffene sich schließlich selbst zuschreibt. Diese Selbstzuschreibung führt zu einer Verhaltensannahme. Infolgedessen geht die Diskriminierung mit einer Verstetigung des kritisierten Verhaltens einher, die wiederum eine Bestätigung der Diagnose bedeutet (Abbildung 1).

Abbildung 1: Ein Teufelskreis – die Diagnose als Teil des Stigmatisierungsprozesses (vgl. Bottlender & Möller, 2005, S. 15)

Die Betroffenen sehen sich durch die Stigmatisierung einer bestimmten Rollenerwartung gegenüber, die sie in ihrem Handeln beeinflusst. Der Mechanismus der Anpassung erfolgt wie in jedem anderen Sozialisationsprozess. Durch die an den Menschen herangetragenen Erwartungen wird das Selbstkonzept entsprechend der self-fulfilling prophecy neu bestimmt. Paradoxerweise wird das deviante Verhalten durch den Konformitätsdruck verstärkt und der Wunsch des Betroffenen, sich in gleichgesinnten Gruppen aufzuhalten, gesteigert. Das süchtige Verhalten wird insbesondere unter dem Gesichtspunkt verständlich, dass der Betroffene nicht mehr als vollwertiger Interaktionsteilnehmer anerkannt wird, sondern nur noch unter der Prämisse seines Stigmas bewertet wird. Nach Finzen entsteht beim Betroffenen ein gestörtes Grundvertrauen in die Berechenbarkeit sozialer Interaktionen. Studien zur Stigmatisierung von Suchterkrankungen zeigen als häufigstes Maß für die Ablehnung das Bedürfnis der Betroffenen nach sozialer Distanz. Die Ablehnung von Alkoholikern ist im Vergleich zu anderen psychischen oder somatischen Erkrankungen am höchsten (Schomerus et al. 2010).

Auswirkungen von Stigmatisierung auf die Gesundheit

Mitglieder stigmatisierter Gruppen weisen ein erhöhtes Risiko für körperliche Erkrankungen sowie für psychische Störungen auf und zeigen aufgrund der stressauslösenden Diskriminierung eine erhöhte Vulnerabilität. Darüber hinaus zeigen Studien einen erschwerten Zugang der Betroffenen zum Gesundheitssystem. Sie spüren eine ablehnende Haltung von Fachkräften einiger Gesundheitsberufe und reagieren darauf mit Vermeidung oder Abbruch der Behandlung. Teils erfolgen vom Pflegepersonal Schuldzuweisungen, dass die Betroffenen ihre Gesundheitsprobleme ja sozusagen „selbst verschuldet“ hätten (vgl. Vogt 2017).

Strategien gegen Stigmatisierung

Das Stigma-Memorandum

Im Frühjahr 2017 wurde das Memorandum „Das Stigma von Suchterkrankungen verstehen und überwinden“ veröffentlicht. Eine der Kernaussagen ist die Empfehlung, dass Befähigung und Wertschätzung im Zentrum des Umgangs mit Suchtkranken stehen müssen. Im Sinne des Empowerments sollen Betroffene und Angehörige unterstützt werden, sich gegen das Stigma zu wehren. Begleitend ist eine qualitative Verbesserung im Hilfesystem und der Prävention erforderlich. Die Suchtprävention muss auf stigmatisierende Effekte überprüft werden, und in Studium und Ausbildung von Gesundheitsberufen muss die Anti-Stigma-Kompetenz erhöht werden. Die Öffentlichkeitsarbeit soll durch einen Medienleitfaden zur stigmafreien Berichterstattung professionalisiert und eine Entkriminalisierung des Konsums soll rechtlich weiterentwickelt werden. Im Bereich der Forschung sind Förderungen zur Entwicklung von Strategien der Entstigmatisierung genauso anzustreben wie die Untersuchung von Stigmafolgen bzw. -ursachen, wobei die Einbeziehung Betroffener und Angehöriger notwendig ist.

Psychologische Forschung

Weitere Strategien lassen sich aus der psychologischen Forschung entnehmen. Als einheitliche Erkenntnis wird in der Social contact theory (Allport) wie auch in den Prinzipien nach Corrigan et al. (2001) und den Strategien nach Schomerus et al. (2011) der Kontakt, also die direkte Interaktion zwischen Menschen mit und ohne Stigma, als Grundsatz für die Entstigmatisierung deutlich. Darüber hinaus wird der Protest gegen Diskriminierung durch Meinungsmacher und Fachkräfte sowie die Edukation zur Auflösung stereotyper Verurteilungen als zielführend von Schomerus et al. (2013) benannt. Durch die gesellschaftliche Edukation zum Abbau von Vorurteilen sollen Ansichten, die zur Selbststigmatisierung führen wie „Der Süchtige ist selbst schuld“, aufgelöst werden.

Öffentlicher Diskurs

Im öffentlichen Diskurs muss insbesondere auf Sachlichkeit gesetzt werden, Übertreibungen beinhalten häufig stigmatisierende Elemente. Dabei hilft eine akzeptanzorientierte professionelle Grundhaltung, die deutlich macht, dass Sucht nicht die gesamte Person erfasst bzw. ausmacht, also ein Süchtiger nicht nur auf seine Sucht reduziert wird. Das konsequente Auftreten gegen stigmatisierende Angriffe stellt ein wichtiges Element dar, ebenso wie das Arbeiten mit Ansätzen der motivierenden Gesprächsführung.

Behandlung

Als eine neue Strategie in der Behandlung wird die Förderung von Selbstmitgefühl gesehen, Methoden dafür sind Achtsamkeit und Meditation. Unter Selbstmitgefühl wird eine Art Selbstfreundlichkeit verstanden, die mit dem „gemeinsamen Menschsein“ und dem „gelassenen Gewahrsein“ einhergeht. Dadurch kann es dem Betroffenen gelingen, die Selbstverurteilung abzubauen und die Isolation aufzulösen. Die Erkenntnis, dass Krankheit zum Leben dazugehört, also die Fähigkeit, die Erkrankung zu akzeptieren, um daran arbeiten zu können, sind wichtige Schritte in dieser Behandlungsstrategie. Brooks et al. (2012) konnten nachweisen, dass das Selbstmitgefühl bei Alkoholabhängigen weniger ausgeprägt ist als in der Allgemeinbevölkerung und dass das Selbstmitgefühl positiv mit dem Selbstwert zusammenhängt. Aus diesem Grund ist diese Behandlungsmethode gerade im Kontext des Abbaus von Selbststigmatisierung sehr vielversprechend.

Strategien zur Entstigmatisierung in der Suchtprävention

Entsprechend dem o. g. Memorandum wird empfohlen, dass Präventionsmaßnahmen routinemäßig auf mögliche stigmatisierende Effekte hin geprüft werden. Im Memorandum wird herausgestellt, dass Gesundheitsförderung und Prävention durch abschreckende und stereotypisierende Elemente stigmatisierend wirken und die Zielgruppen dadurch ausgegrenzt bzw. abgewertet werden können.

Im Rahmen selektiver Prävention besteht die Gefahr, dass die Zielgruppe allein durch die erhöhte Risikoexposition und ohne Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen, schon als Risikoträger identifiziert wird. Wicki et al. (Zürich 2000) ermittelten anhand einer Literaturrecherche bei 25 Prozent der sekundärpräventiven Programme eine Zunahme des Substanzkonsums der Jugendlichen. Die Forscher begründeten den negativen Effekt durch Etikettierung der Zielgruppe als Risikojugendliche und den vermehrten Kontakt mit anderen riskant konsumierenden Peers. Als Ursache für solche unerwünschten Programmergebnisse (Dishion 1999) wird der „deviant talk“ benannt, wodurch sich die Jugendlichen gegenseitig innerhalb der Gruppe in ihrem abweichenden Verhalten bestärken. Obwohl die Ressourcenorientierung in der Suchtprävention zunimmt, überwiegen Konzepte für Risikogruppen, die anhand von Risikofaktoren ermittelt werden. Diese Faktoren geben aber nur einen Hinweis auf potentielle Gefährdungen und können keine Kausalitäten darstellen. Sobald Präventionsfachkräfte im Rahmen der Risikobewertung Zusammenhänge konstruieren und Werturteile fällen, greifen soziale Stigmata und Gefährdungsannahmen unreflektiert ineinander.

Die Stigma-Checkliste der Stadt Zürich

Eine zeitgemäße stigmafreie Suchtprävention muss sich mit solchen Stigmatisierungseffekten auseinandersetzen. Hierfür hat die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich eine Stigma-Checkliste (Berger 2012) entwickelt. Inwieweit diese in der präventiven Praxis in Deutschland Anwendung findet, wurde im Rahmen von leitfadengestützten Expert/inneninterviews ermittelt (Kostrzewa 2017). Der Fokus wurde dabei auf Ressourcenorientierung, Partizipation und Empowerment gelegt, weg von einer defizitorientierten Sichtweise, hin zu einer resilienzfördernden Prävention. Die Expert/innen waren 14 Fachkräfte der Suchtprävention und -arbeit mit einem durchschnittlichen Arbeitszeitumfang von 71 Prozent für Suchtprävention und 21,2 Berufsjahren im Durchschnitt. In den Interviews wurden sie nach einer Bewertung der in der Zürcher Stigma-Checkliste vorgestellten Strategien mit „sinnvoll“, „umsetzbar“ und „bekannt“ gefragt. Insgesamt gaben 85,7 Prozent der Befragten an, sich schon mal mit dem Thema Stigma bei Suchtkranken auseinandergesetzt zu haben, jedoch nur zwei Fachkräfte gaben an, die Checkliste aus Zürich zu kennen. Folgende Ergebnisse hat die Befragung im Einzelnen erzielt:

Die Strategie der offenen Fehlerkultur, durch die negative stigmatisierende Auswirkungen von Suchtpräventionsmaßnahmen benannt werden, um aus ihnen zu lernen, wurde von den Expert/innen zu 100 Prozent als sinnvoll, zu 85,7 Prozent als umsetzbar und zu 42,8 Prozent als schon bekannt bewertet. Es gab dabei große Unterschiede in den Aussagen von „… Fehleranalyse ist ein ganz wichtiger Punkt, muss man auch klar ansprechen …“ bis „… alles, was unter dem Aspekt Nachbereitung läuft, das spielt eigentlich keine große Rolle, da ist keine Zeit für …“.

Inwieweit standardisierte Reflexionsfragen zur Entstigmatisierung in der Suchtprävention etwas beitragen können, blieb unklar: 57,1 Prozent bewerteten diese Strategie als sinnvoll und 50 Prozent als umsetzbar, während sie aber nur 14,2 Prozent der Expert/innen bekannt war.

Eine klare Position der Expert/innen zeichnete sich bei der Strategie Ressourcenorientierung beim Adressaten ab, mit der Partizipation und Empowerment gestärkt werden sollen. Diese Strategie bewerteten 100 Prozent als sinnvoll und 85,7 Prozent als umsetzbar, für 50 Prozent war es bereits eine bekannte Strategie. Eindeutige Aussagen wie „… ressourcenorientiert, das ist der einzige mir sinnvoll erscheinende Weg, das Stigma überhaupt zu reduzieren“ können als richtungsweisend bezeichnet werden.

Die Offenlegung von Zielen als vertrauensbildende Maßnahme gegenüber den Adressat/innen wurde von 92,9 Prozent als sinnvoll bewertet, von 78,6 Prozent als umsetzbar und von 57,1 Prozent als bekannt. Es wurde deutlich, dass bei diesem Punkt abhängig von der Zielgruppe auch sprachliche Schwierigkeiten auftreten können.

Die Strategie der Resilienzförderung zur Entwicklungsbegleitung wurde zu 100 Prozent als sinnvoll und zu 85,7 Prozent als umsetzbar bewertet und damit eindeutig positiv eingeordnet, während sie aber nur 35,7 Prozent der Expert/innen als Strategie in der Suchtprävention bekannt war. Aussagen wie „Ja, aber ich glaube, das ist noch so in den Anfängen …“ machen dies gut deutlich.

Auf die Frage nach eigenen Strategien zur Entstigmatisierung in der Suchtprävention wurde der Kontakt, explizit das Reden mit den Betroffenen, als zentrales Element durch die Expert/innen bestätigt.

Als Fazit der Expert/inneninterviews lässt sich herausstellen, dass eine Modernisierung der Suchtprävention in Richtung einer Verstärkung der Ressourcenorientierung und Resilienzförderung als vielversprechend für die Entstigmatisierung gesehen wird: „… es würde der Suchtprävention sicherlich gut tun, den Fokus auf Resilienzförderung zu verschieben.“

Partizipative Theaterarbeit

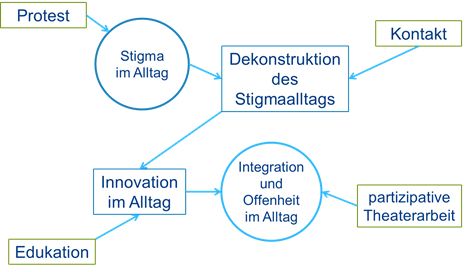

Eine weitere Methode zur Entstigmatisierung ist in der partizipativen Theaterarbeit zu sehen. Diese interaktive Theaterform ermöglicht im Spiel die Teilhabe und Interaktion von Betroffenen in der Gesellschaft (Abbildung 2). Durch die Aufnahme der Strategien des Protests, der Edukation und des Kontaktes lässt sich der stigmatisierende Alltag dekonstruieren. Integration und Offenheit im Alltag werden ermöglicht, um am Abbau des Vorurteils „Der Süchtige ist selbst schuld“ mitzuwirken und so den Teufelskreis von Stigmatisierung und Selbststigmatisierung zu durchbrechen bzw. aufzulösen.

Abbildung 2: Entstigmatisierung durch partizipative Theaterarbeit

Kontakt:

Prof. Dr. Regina Kostrzewa

Gesundheitsakademie Nord e.V.

Holstenstraße 68a

24103 Kiel

regina.kostrzewa@gesundheitsakademie-nord.de

www.gesundheitsakademie-nord.de

Angaben zur Autorin:

Prof. Dr. Regina Kostrzewa, Dipl.-Pädagogin, ist 1. Vorsitzende der Gesundheitsakademie Nord e.V. in Kiel. Seit Oktober 2015 ist sie als Professorin für Soziale Arbeit/Sozialpädagogik an der Medical School Hamburg tätig. Dort ist sie auch Studiengangsleiterin des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit/Sozialpädagogik. Zuvor war sie 25 Jahre in der Suchtarbeit in Schleswig-Holstein tätig und entwickelte eine Reihe innovativer suchtpräventiver Maßnahmen und Projekte, die auch über die Landesgrenzen hinaus im Bundesgebiet zum Einsatz kamen.

Literatur:

- Berger, C. (2017): Stigmatisierung trotz guter Absicht – Zum Umgang mit einem konstitutiven Dilemma in der Suchtprävention. In: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis. 49. Jg., Heft 2, Tübingen, 335 – 345.

- Bottlender, R. & Möller, H.-J. (2005): Psychische Störungen und ihre sozialen Folgen. In: Gaebel, W., Möller, H.-J.& Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. Stuttgart: Kohlhammer. S. 7-17.

- Brooks, M./Kay-Lambkin, F./Bowman, J./Childs, S. (2012): Self-Compassion Amongst Clients with Problematic Alcohol Use. Springer Science Media, DOI 10.1007/s12671-012-0106-5.

- Corrigan, P./Schomerus, G./Shuman, V./Kraus, D./Perlick, D./Hamish, A./Kulesza, M./Kane-Willis, K./Qin, S./Smelson, D. (2016): Developing a research agenda for understanding the stigma of addictions Part I: Lessons from the Mental Health Stigma Literature. Am J Addict.

- Dishion, T. J. (1999): When Interventions harm. Peer Groups and Problem Behavior. In: American Psychologist, 54, 755-764.

- Finzen, A. (2001): Psychose und Stigma. Stigmabewältigung – zum Umgang mit Vorurteilen und Schuldzuweisungen. 2. korrigierte Auflage. Bonn: Psychiatrieverlag.

- Jacobi, F./Höfler, M./Strehle, J./Mack, S./Gerschler, A./Scholl, L./Busch, M. A./Maske, U./Hapke, U./Gaebel, W./Maier, W./Wagner, M./Zielasek, J./Wittchen, H.-U. (2014): Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH). In: Nervenarzt 85, 77 – 87.

- Schomerus, G. (2011): Warum werden Menschen mit Alkoholabhängigkeit in besonderer Weise stigmatisiert, und was kann man dagegen tun? Psychiatrische Praxis, 38, 109 – 110.

- Schomerus, G./Holzinger, A./Matschinger, H. et al. (2010): Einstellung der Bevölkerung zu Alkoholkranken. Eine Übersicht. Psychiatrische Praxis. DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1223438.

- Schomerus, G. et al. (2010): Self-stigma in alcohol dependence: Consequences for drinking-refusal self-efficacy. In: Drug and Alcohol Dependence, 1 – 6.

- Vogt, I. (2017): Nobody’s perfect: Einstellungen von Angehörigen der Gesundheitsberufe zu psychisch Kranken. Ein Überblick über die Forschungsergebnisse. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 49 (2), 307 – 323.

- Wicki, W. et al. (2000): Präventionsforschung bei Jugendlichen im Suchtbereich. Erkenntnisse für die Praxis. In: Bundesamt für Gesundheit BAG: Suchtforschung des BAG 1996 – 98, Band 2/4: Prävention, 2 – 13.

Titelfoto©Wolfgang Weidig