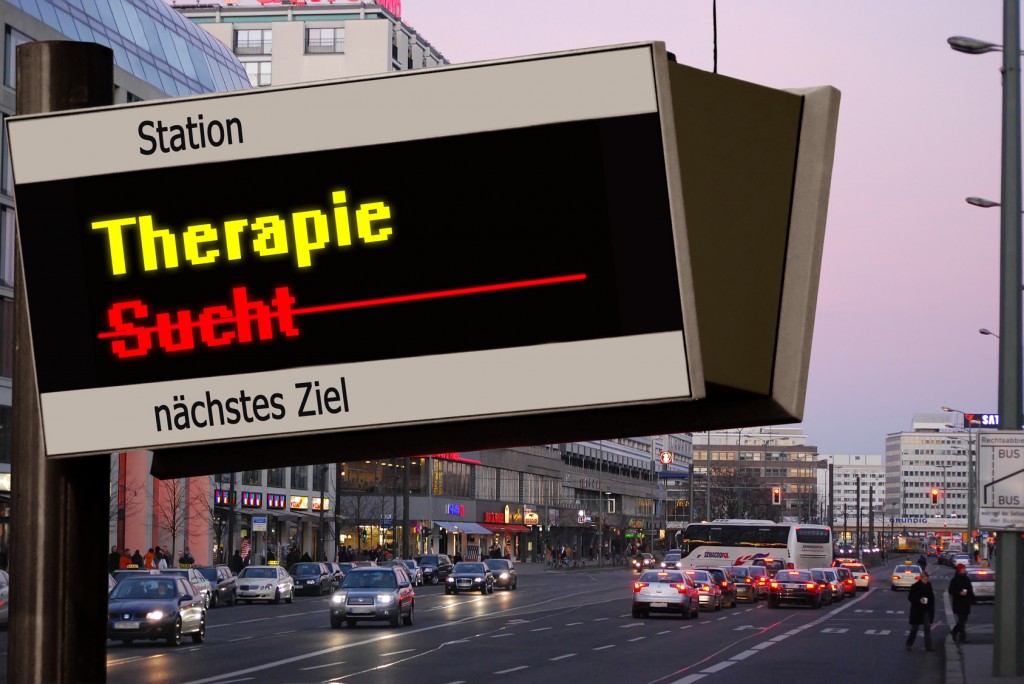

Interview mit Rechtsanwalt Alexander Eberth (München) über Veränderungen im Umgang mit dem Betäubungsmittelgesetz

Alexander Eberth hat im Jahr 1972 den späteren Suchthilfeträger Condrobs e. V. mitgegründet und ist für diesen auch heute noch aktiv. Im Hauptberuf ist er Rechtsanwalt und gilt als einer der besten Kenner des Betäubungsmittelrechts. Jost Leune vom Fachverband Drogen- und Suchthilfe (fdr) sprach für KONTUREN mit Alexander Eberth darüber, was in den vergangenen 35 Jahren aus den „Therapie statt Strafe“-Regelungen im Betäubungsmittelgesetz geworden ist und was er sich für die Zukunft der Rechtsprechung im Bereich Betäubungsmittelkriminalität wünscht. Das Gespräch können Sie im O-Ton verfolgen, es steht als Video zur Verfügung. » zum Artikel